新潟の「のっぺ」は県の代表的な郷土料理として挙げられ、全国的に知られています。

『日本料理由来事典』には「のっぺ」「のっぺ汁」のほかに「えちごのっぺ」の項目もあり、「大晦日の年取りと正月、冠婚葬祭いわゆる『さわぎごと』や客の集まりなどの振舞いに必ず作られる」と紹介されています。

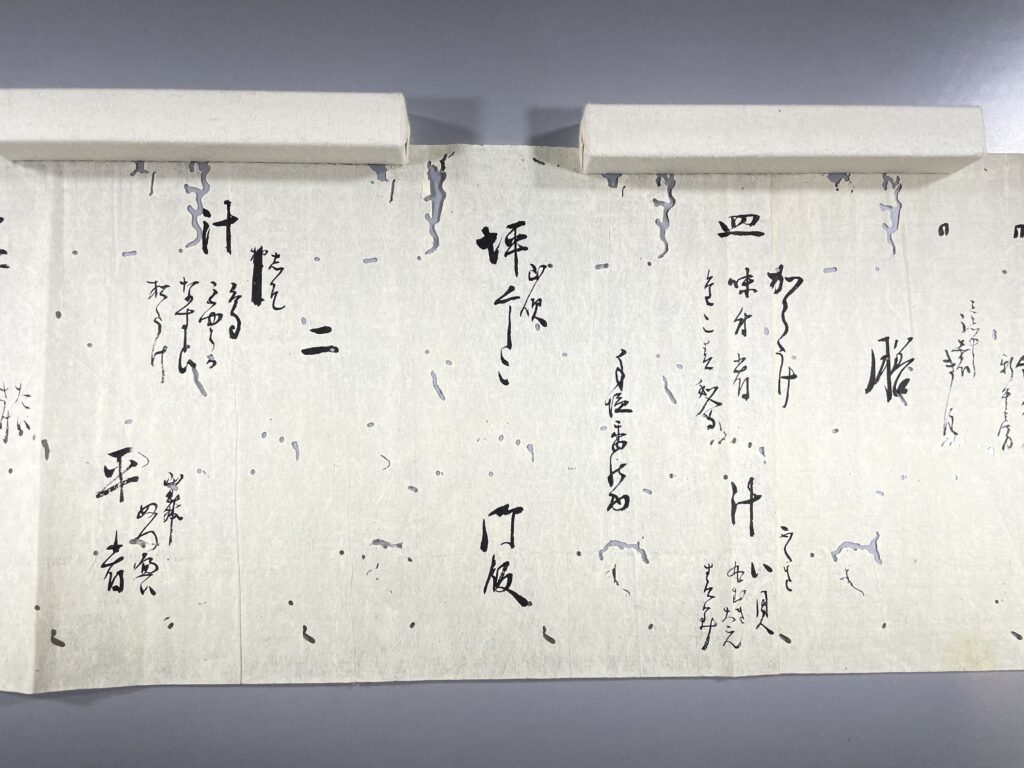

伊勢国(現三重県)桑名藩(伊賀地域の北東に隣接する北勢地区)の武士、渡部勝之助が柏崎陣屋(現柏崎市大久保)に勤務した天保10(1839)年から嘉永元(1848)年までの10年間に記した日記『柏崎日記』には、40カ所以上に「のっぺい」が登場します。大晦日や食い初め、法事などの祝い事、招客時の振舞いに供されました。「のっぺ」の材料としてサトイモ、コンニャク、ゴボウ、焼き豆腐、スルメが記されています。料理人としてその都度呼び寄せた近隣住民の調理によるものと思われますが、勝之助自身も「のっぺ」になじみ深い三重伊賀地域近くの出身とあって、違和感なく新潟の「のっぺ」を受け入れたのではないでしょうか。

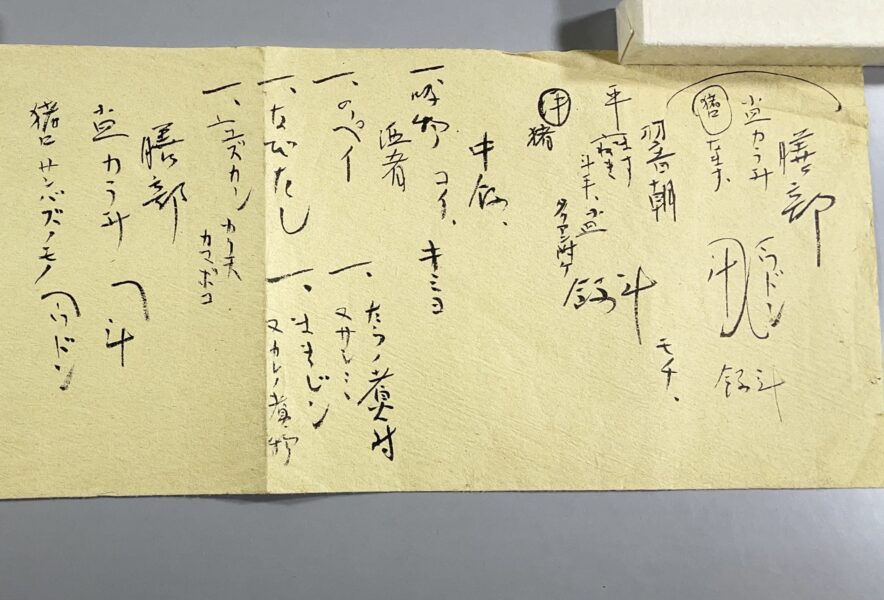

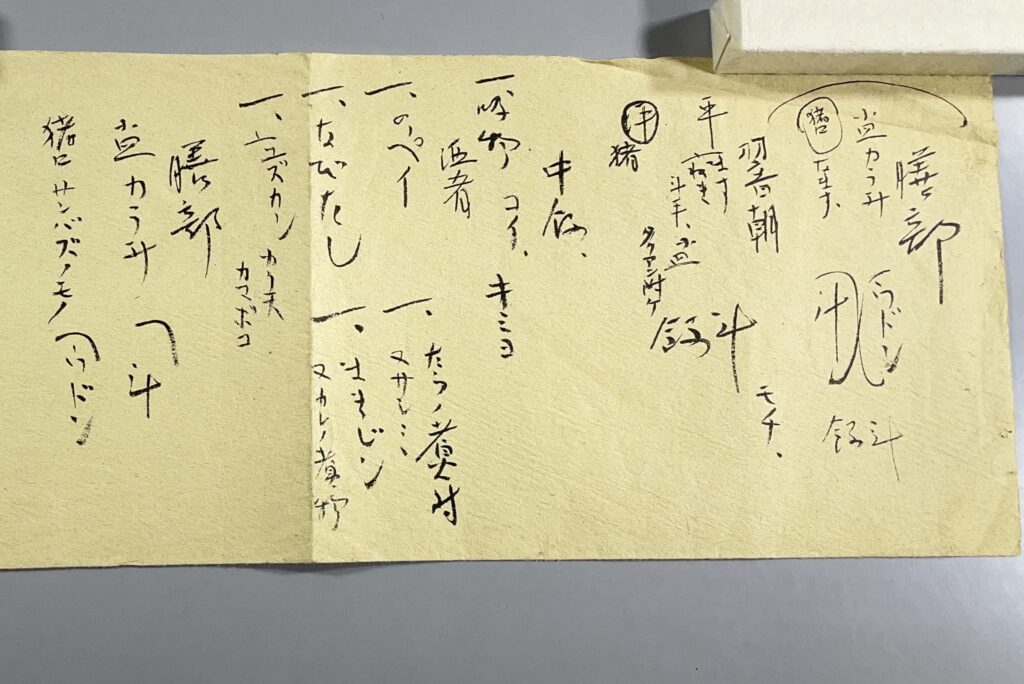

南蒲原郡飯田村小柳文書として残る、大正14(1925)年3月15日帯開きの献立には、膳部、中飯の酒肴として「のっぺイ」が挙がっている。

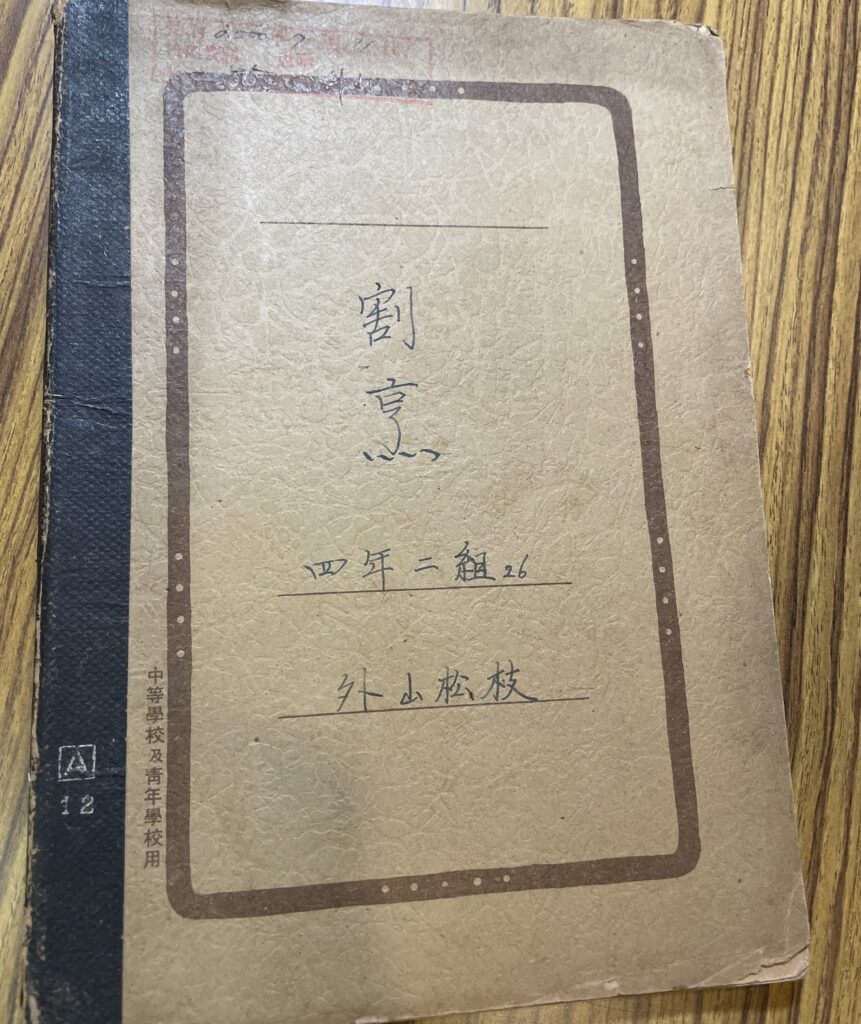

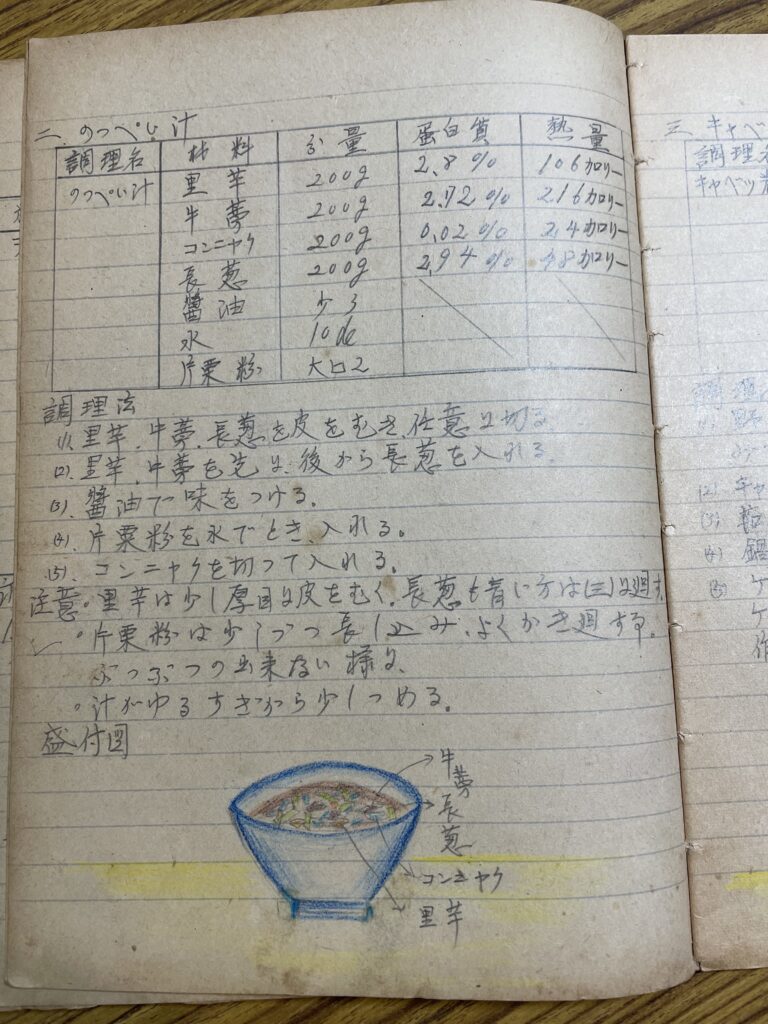

昭和初期の高等女学校の生徒のノートに、「割烹」の授業で習ったと思われる、のっぺい汁の作り方が書かれている。残念ながら、三条高等女学校の生徒なのか長岡高等女学校の生徒なのか定かではない。

新潟は主材料のサトイモやレンコンの栽培適地であり、加えて「のっぺ」のクオリティーを上げる貝柱や鮭が入手しやすい地理的要素があったことも、「のっぺ」を作り続けてきた要因の一つかもしれません。

県下の各地域によって「のっぺ」の特徴はさまざま。日常、祝儀、不祝儀により材料の入れ替えがあるほか、切り方も短冊、三角、乱切りなど約束ごとがありました。

例えば、新潟市付近では、祝い事には7品、不祝儀には6品の具を入れます。東蒲原地区では、祝儀のときには三角のイチョウ切りにします。(『生きている民俗探訪 新潟』参照)

また「のっぺ」ばかりは何杯お代わりをしても非礼にならぬとされています。(『分類食物習俗語彙』参照)

「のっぺ」を「こにも」と呼ぶ北蒲原地区では、通常、根菜類を長短冊切りにしますが、仏事の際は角切りにします。

取材・文:野崎史子 2024年12月